在区精神病医院病房里,护士的工作远不止打针发药。对护士巨岩而言,每一天都是用耐心、专业和爱心,默默守护患者生命尊严、帮助他们重新回归社会的漫长旅程。

一位三十五岁的女性患者刚入院时,情况令人担忧。她总是退缩在角落,表情淡漠,很少与人交流,连基本的洗漱、穿衣都需要帮助。护士巨岩看在眼里,记在心上。她没有急于求成,而是从最基础的生活能力开始,一步步陪伴患者。手把手指导她完成洗漱、穿衣这些日常小事,一点一点帮她找回独立生活的信心。

生活能力是第一步。巨岩深知,要让患者真正走出病房,还需要恢复她的社交能力和价值感。于是,她精心设计活动,鼓励该患者尝试参与大家的交流互动。刚开始她很拘谨,巨岩就在旁边轻声引导、耐心陪伴。她还为患者安排了编织、绘画等手工活动。这不仅是为了打发时间,更是重要的职业康复训练。当该患者第一次独立完成一件小作品,脸上露出了久违的笑容,那是一种被认可、被需要的成就感。巨岩知道,希望的种子开始萌芽了。

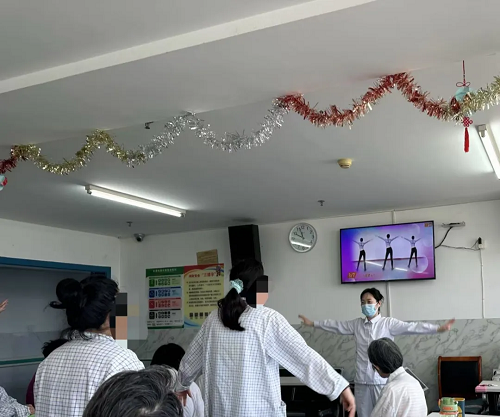

随着患者的状态好转,巨岩开始尝试带她接触更接近真实社会的环境。组织夏季广场舞,该患者从站在最后面观看,到慢慢跟着节奏摆动;练习八段锦,让她在舒缓的动作中放松身心;带她去医院的农疗基地,接触土地和植物。这些活动,不再是封闭病房里的训练,而是通往外部世界的桥梁。巨岩的目标很明确:帮助该患者实现从“病人”到“社会人”的平稳过渡。

“康复不是一蹴而就的,需要分层级培养社会能力,针对每个人的不同需求精准干预。”巨岩这样解释她的工作方法。对于情绪逐渐稳定的患者,她会设计一些社会情景演练,比如模拟如何应对焦虑情绪、如何与人平和沟通。对于情绪容易波动、易激惹的患者,她会采用更个体化的安抚和引导策略。

巨岩的关怀并未止步于出院。她深知患者回归家庭后的适应期同样关键,她会认真地对家属进行宣教,耐心指导他们使用“身体-情绪-行为”三栏观察表。“如果患者连续两天失眠、不想说话,或者行为有明显变化,这些都是重要的信号,一定要及时关注并告知我们。”她反复叮嘱家属,让这张小小的表格成为守护患者康复的“预警雷达”。

在病房里,巨岩始终把尊重放在首位。她尊重每位患者的个体节奏,看到进步慢的患者,她会温和地说:“没关系,我们慢慢来,再试一次,不用跟别人比。”她小心翼翼地保护着患者的隐私。在社交训练中,她从不当众纠正患者的错误,避免让他们感到难堪。当涉及到分享个人经历时,她总会先轻声询问:“你愿意说说吗?”把选择权交给患者自己。

这些专业干预之外,是无数朴实的日常关怀。帮患者整理好凌乱的衣物,细心地为他们修剪指甲,在节日里准备一份份贴心的小礼物……这些看似微不足道的举动,如同涓涓细流,浸润着患者的心田,让他们在冰冷的病房里也能感受到家一般的温暖。

如今的这位入院不久的女性患者,已经能主动与人交流,积极参与康复活动,脸上也有了自信的光彩。她正一步步走出疾病的阴影,努力回归正常的生活轨道。从退缩到融入,从依赖到自理,她的转变,是护士巨岩和团队日复一日用专业、耐心和爱心浇灌的结果。她们用平凡的双手,为患者搭起了一座从病房通往社会的康复之桥,点亮了生命重建的希望之光。

“数字百行,与U共赢”,2021 UCloud优刻得渠道招募会五城巡展第二站,5月2

生活中,很多被孩子生长发育问题困扰的家长到医院寻求帮助时,都会被医生告

12月19日至20日,由健康报社、厦门市卫生健康委员会主办,中国建设银行厦门