近日,由科技部国际合作司主办、北京大学承办的首届中国—东盟急救医疗关键技术培训班在北京大学第三医院举行。北京大学公共卫生学院全球卫生学系副主任金音子和北京大学第三医院副院长马青变共同担任项目负责人。

乔杰致辞

北京大学常务副校长、医学部主任乔杰院士在致辞时表示,北大医学始终致力于构建全球医学合作网络,积极为人类卫生健康共同体贡献中国智慧。她回顾了北大在中国—东盟健康领域合作的重要事件,并对培训班提出期望:提升学员急救技能、推动区域急救技术标准化、增强医疗卫生应急响应能力,为提升区域人民健康水平发挥更大作用。

马青变致辞

马青变副院长在致辞时强调,此次培训顺应中国—东盟对于急诊急救及医疗保障的迫切需求,重点进行心肺复苏等关键急救技能的实操训练,帮助东盟国家专业医护人员提升急诊急救能力,推广国际临床指南应用,促进区域内急救技术标准化和救治规范,通过加强一线医护人员的能力建设更具韧性的卫生体系。

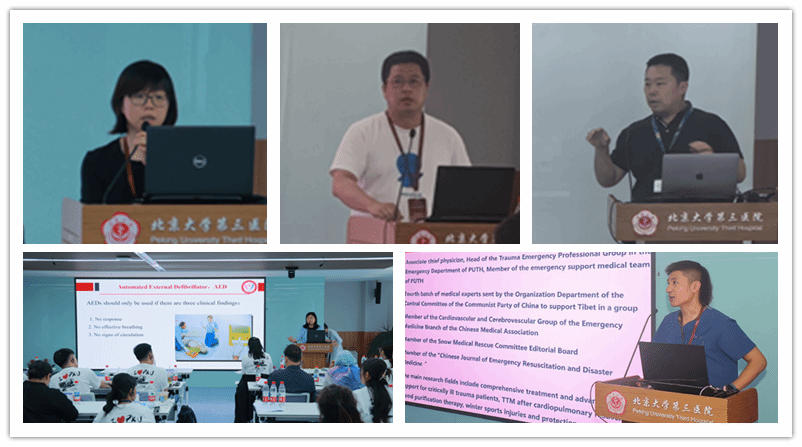

理论授课

本次培训由马青变副院长领衔,北京大学第三医院急诊科、骨科、胸外科和神经外科17位医生组成核心师资团队。培训班以“精准施教促提升,临床实训强技能”为出发点,在前期成熟的急诊危重病培训课程基础上,针对东盟国家急诊医生培训需求,围绕基础生命支持(BLS)、高级生命支持(ACLS)、急诊气道管理、目标温度管理和创伤救治五大关键模块,系统开展理论授课与实践操作。

实践操作

在基础与高级生命支持培训中,系统讲授了高质量心肺复苏实施标准、心肺复苏质量监测、除颤与团队协作等核心内容,并重点聚焦心肺复苏急救药物应用、危重心律失常处理、心脏骤停后综合征诊治等关键技术。在特别设置的实践演练环节,通过高仿真模拟训练系统,使学员在接近真实的急救场景中提升综合处置能力,学员反响热烈。急诊气道管理专项技能课程,涵盖气道解剖和直接喉镜插管、困难气道管理等技术,聚焦急诊临床实践中的重点难点问题,系统构建学员的气道管理知识体系和技术能力。目标温度管理专项课程,聚焦心脏骤停后神经保护策略,讲授目标温度管理的理论基础、临床实施路径与典型案例解析,并组织学员参与设备操作与流程模拟。创伤救治课程,由急诊科、骨科、神经外科等组成的多学科教学团队授课,重点讲授了创伤患者评估、止血包扎与固定转运、创伤性休克处理及骨科、胸部、颅脑创伤治疗技术。通过丰富的临床案例,帮助学员提升多类型创伤的救治能力。

来自柬埔寨、印度尼西亚、老挝、缅甸、菲律宾、泰国、越南等东盟成员国的18位急诊医学专业人员全程参加并顺利结业。

此次培训班是落实“一带一路”卫生健康合作倡议的生动实践,通过搭建高水平国际培训平台,不仅促进了急救医疗技术的标准化与规范化建设,更促进了中国与东盟国家在急诊医学领域的常态化合作机制的建立,为区域突发公共卫生事件应急协同奠定了坚实基础。

北京大学第三医院医疗服务量和效率始终居于北京市前列,2022年3月入选全国14家公立医院高质量发展试点医院,并连续六年在全国三级公立医院绩效考核中获评A++。医院急诊科年急诊量近30万人次,位居北京市前列,2022年获批国家临床重点专科,2023年筹办教育部重点实验室。此次培训的成功举办,彰显了北京大学第三医院在急诊医学领域的国际影响力。

开班仪式合影

“数字百行,与U共赢”,2021 UCloud优刻得渠道招募会五城巡展第二站,5月2

生活中,很多被孩子生长发育问题困扰的家长到医院寻求帮助时,都会被医生告

12月19日至20日,由健康报社、厦门市卫生健康委员会主办,中国建设银行厦门